長くジムに通っている人は、こんな光景に出くわしたことがあると思います。

必死の形相で180kgのバーベルスクワットをしている人がいます。となりのスクワットラックでは、その人よりも身体が小さく脚も細い人が、涼しい顔で180kgのバーベルスクワットを何レップも行なっています。

スクワットでなければ、ベンチプレスかデッドリフトで同じような光景を目にしたことがあるかもしれません。そういう経験がまったくないという人がいれば、これからジム通いを続ける内に、どこかのタイミングで目にするはずです。

初めてこういう場面に出くわすと、どういうことなのか不思議に思うかもしれません。ウェイトを持ち上げるには、筋肉を収縮させて力を出しているのですから、筋量の多い人の方が大きな重量を挙げられるはずですよね?身体がとても大きく筋量も多い人が、デッドリフトで200kgや250kgの壁を超えるのに必死になっているのに、体重74kgの人が310kgのデッドリフトを成功させてしまうのはどういうことでしょう?

体重85kgでベンチプレス205kgを挙げる人もいます。このビデオの男性よりも上半身の筋量が多くても180kgはおろか、140kgを挙げるのにも苦労している人はたくさんいます。

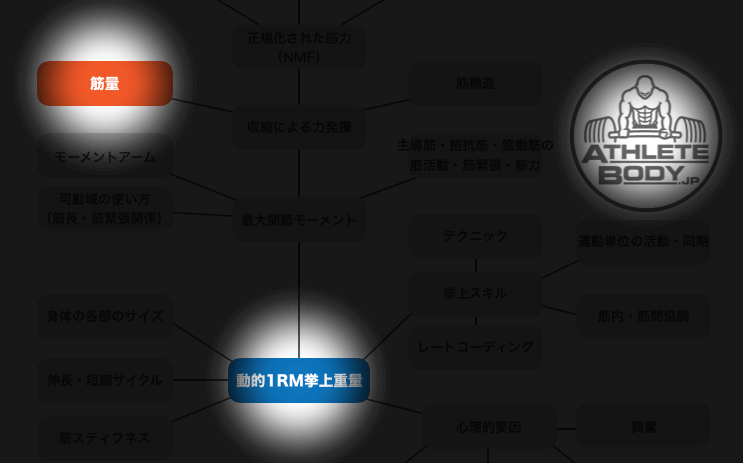

こういうことが起こるのは、挙上重量を決める要因というのは筋量以外にもたくさんあるからです。

挙上重量を伸ばすのに筋量がどれだけ影響するかを正確に知るには、20年くらいの年月を掛けた研究が必要になります。あまりに非現実的なので、正確な答えを出すことはできないのですが、大まかにどの程度なのかを推し量ることはできます。

アメリカの平均的な男性の体重は80kgくらいです。トレーニング経験のない男性では、体重の約40%が骨格筋です。つまり、トレーニング前の骨格筋量は32kg程度ということになります。

筋力トレーニングでどれだけ筋肉を増やせるかというのは個人差が大きいのですが、平均的な人が10年間トレーニングを続けた場合、筋量を50%増やせるとすると、増え幅は16kgになります。例えば、1年目に7〜8kg、2年目と3年目に2〜3kgずつ、4年目以降もトレーニングを続けてジリジリと少しずつ筋肉を増やして10年目までの合計が16kgというようなシナリオが考えられます。

10年掛けて筋量が50%増える間に、挙上重量はおそらく2〜4倍くらいに増えるでしょう。筋肉の増え幅に対する挙上重量の伸びは、アイソレーション種目では小さく、身体の使い方の複雑なコンパウンド種目では大きくなるので一般的です。例えば、初めてのトレーニングの日に、ストリクトなフォームのダンベルカールで10〜15kg挙げられたのが、最終的に20〜30kgくらいまで伸びるかもしれません。スクワットでは、50kgからスタートして最終的には200kg挙げられるようになるかもしれません。ここで重要なのは具体的な数字ではありません。実際、ここであげた数字が自分自身の経験とは噛み合わないという人もいるかもしれませんが、おそらく多くの人に「あり得る範囲の数字だな」と思ってもらえるのではないかと思います。

筋量は50%だけ増えたのに対して、ダンベルカールの例では挙上重量が2倍になり、スクワットでは重量が約4倍になりました。つまり、筋量の増え幅に対して、挙上重量の伸びは4〜8倍になったということです。

筋肉が増えたことはまちがいなく影響しているはずですが、それだけでは挙上重量の伸び幅すべてに説明がつきません。それを踏まえて、今回の記事では、このパッと見にはワケの分からない現象を掘り下げていきたいと思います。

疑問1:筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも大きな重量を挙げられる

筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも断然大きな重量を挙げられることがあります。まったく同じトレーニングを行なっても、筋量よりも挙上重量の方が大きく伸びる人もいれば、挙上重量よりも筋量の方が大きく伸びる人もいます。この違いはどこから来るのか?

疑問2:筋肉が大きく増えなくても挙上重量が大きく伸びる

各個人がトレーニングを続けたときの適応を見ると、スタート時に対して、挙上重量の方が筋量よりも断然大きな伸び方をします。ウェイトを挙げるのに必要な力を生み出すのが筋肉だとすれば、挙上重量は筋量の4〜8倍も伸びるのはどういうことなのか?

疑問3:どういうことだ?

挙上重量の伸びと筋量の伸び方にはどういう関係があるのか?

まずは、筋線維という最も細かな単位から順を追って見ていきます。かなり密度の高い内容です。気合いを入れて読んでください。

個々の筋線維

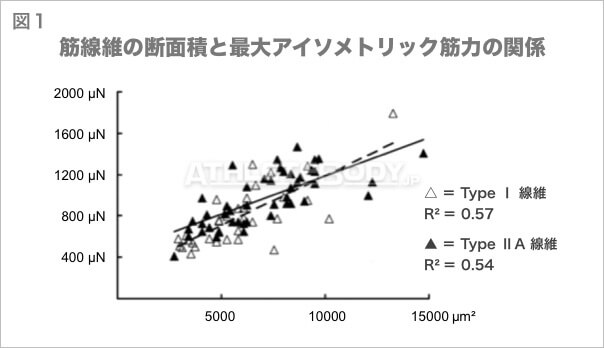

まず、基本的なこととして、小さな筋線維よりも大きな筋線維の方が大きな力を出すことができます。

ただ、筋線維が大きくなると発揮できる絶対的な力は大きくなるのですが、大きさに対して発揮できる相対的な力は小さくなる傾向があります。この相対的な力発揮を測るのには、「固有筋力」という尺度が最もよく使われます。固有筋力は、最大筋力を筋線維の断面積で割って求められます。

固有筋力 = 最大筋力 ÷ 筋線維の断面積

そして、固有筋力は筋線維によって大きく差があることが分かっています。

この研究では、ボディビルダーの筋線維の固有筋力は、パワーアスリートの筋線維と比べて62%低く、トレーニングを行なっていない人の筋線維と比べても41%低いという結果が出ています。また、この研究では、相対筋力の最も大きな筋線維と最も小さな筋線維で、固有筋力に3倍の差が見られました。これはとても大きな違いです。さらに、両方の研究で大きな筋線維ほど固有筋力が小さいという傾向が見られています。この傾向は、この大規模な研究でも確認されました。さらに、この研究では、個々の筋線維が収縮によって生み出せる力は、断面積ではなく筋線維の直径に比例していることが見られました。

筋線維の断面積は直径の2乗に比例するので、断面積は直径よりも速いペースで大きくなります。固有筋力を求めるときには断面積が用いられるので、筋線維が大きくなるにつれて固有筋力の値は小さくなっていきます。例えば、断面積が2倍になると、その筋線維の発揮する力は2倍にはならず、41%増えると考えられるというような計算になります。

別の言い方をすると、断面積は「π × (直径/2)²」なので、直径が2倍になれば、断面積は4倍になるということになります。直径が2倍になると、発揮できる力も2倍になり、断面積は4倍になるので、固有筋力の値としては50%小さくなるという理屈です。

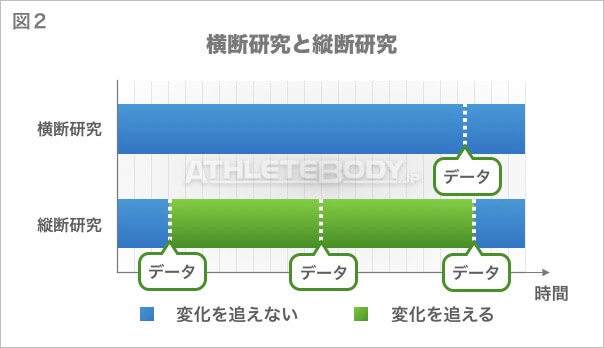

ただし、この関係は横断研究で見られたものだということに注意が必要です。

大きな筋線維は小さな筋線維と比べて固有筋力が小さかったということは言えますが、小さな筋線維が大きくなったときに必ずしも固有筋力が小さくなるとは言えません。

一定期間の変化を追った研究では、個々の筋線維の固有筋力はトレーニングによって変化しないか、大きくなる場合もあるということが見られています。つまり、現時点での自分自身の筋線維を比べたら、おそらく大きな筋線維は小さな筋線維よりも固有筋力が小さくなるものの、トレーニングを続けることで、それぞれの筋線維の固有筋力は変化しないか、わずかに伸びると考えられます。

例えば、この研究では、12週間のトレーニングで筋線維の断面積は30%程度大きくなりましたが、固有筋力には変化がありませんでした。また、この研究でも、12週間のトレーニングで筋線維の断面積が28〜45%大きくなりましたが、固有筋力には変化がないというよく似た結果が出ています。さらに、この研究とこの研究では、筋量が増えていないものの固有筋力は上がるという結果が出ています。この4つの研究では、筋肉が増えなかった場合のみ、固有筋力(筋線維の断面積に対する筋力)に伸びが見られたということになりますが、「筋線維の直径に対する筋力」という意味では、すべての研究で伸びが見られました。

また、固有筋力の変化が見られなかった研究は12週間という期間だったのに対して、固有筋力が伸びた研究は1年かけて行われたという違いがあります。この期間の差が影響したと考えたくなるところですが、そういう見方に反するデータもあります。この研究では、平均7.6年のトレーニング経験がある人とトレーニング経験のない人を比べて、双方の筋線維の固有筋力に差がないという結果が出ています。

全体としては、トレーニングで筋肉が大きくならなければ個々の筋線維の固有筋力が伸びるかもしれませんが、筋肉が大きくなると固有筋力はおそらく変化しないと考えられます。また、大きな筋線維の固有筋力は、総じて小さな筋線維の固有筋力よりも小さいということは変わらないと言えそうです。

先に紹介したボディビルダーとパワーアスリートの比較から、少なくとも固有筋力にはかなり大きな個人差があることは現時点で分かっています。冒頭であげた疑問1「筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも大きな重量を挙げられる」について、固有筋力の個人差で部分的にでも説明が付くかもしれません。

さらに、同一人物でも筋線維によって固有筋力には3倍もの差があることも分かってはいますが、固有筋力はトレーニングによって大きく変わらないようなので、疑問2「筋肉が大きく増えなくても挙上重量が大きく伸びる」ことへの答えを出すことは難しそうです。

ここまでの話を踏まえて、固有筋力はトレーニングのスタイルによって変わると考える人もいるかもしれません。高重量のトレーニングや、爆発的なトレーニングを行うことで固有筋力は伸び、低重量を使ったボディビル系のトレーニングでは固有筋力は下がるという考え方です。しかし、現時点でこう考える材料になるのは、横断研究から得られたヒントだけで、縦断研究で直接的なエビデンスが得られているわけではありません。もともと固有筋力の高い人はパワー系のスポーツで成功しやすく、固有筋力の低い人はボディビルで成功しやすいという傾向があり、それが横断研究の結果に表れている可能性もあります。例えば、相対的に筋力の低い筋肉では1回1回の収縮で大きな力が出ず、それがケガのリスクを抑えることにつながって、たくさんのトレーニング量をこなせるというようなことがあるのかもしれません。

個々の筋肉と関節

筋線維の次は、筋肉の単位で見ていきましょう。個々の筋肉が関節でどれだけのトルクを生み出せるかには、大きく3つの要因が関係しています。

- 筋肉が収縮してどれだけの力を生み出せるか。これは筋肉の大きさに加えて、大きさに対して生み出せる相対的な力の大きさや、その筋肉の構造も影響する可能性があります。

- 神経系がその筋肉の運動単位をどれだけ活動させることができるか、そして拮抗筋の活動を抑えることができるか。

- 筋肉の付着部の位置。

最後にあげた要因から逆の順番で見ていきます。

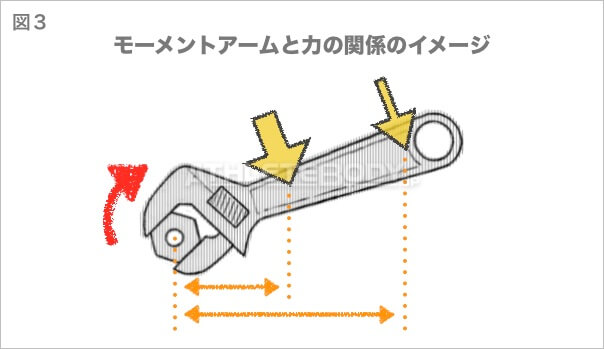

筋肉の付着部の位置

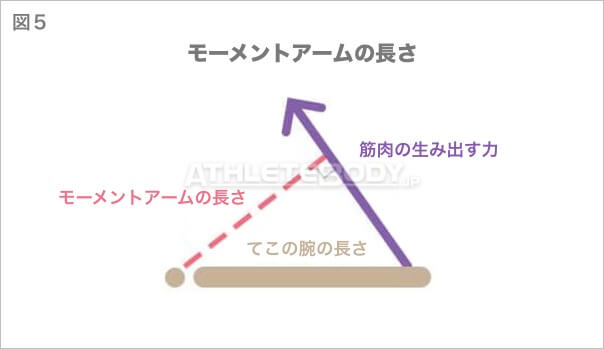

筋肉が収縮すると、骨を引っ張り、関節にモーメント(もしくはトルク)が生まれます。関節モーメントの大きさは、筋肉の収縮によって生まれる力の強さと、モーメントアームの長さによって決まります。筋肉が生み出せる力の大きさがまったく同じであれば、モーメントアームが長い人の方が、大きな関節モーメントを生み出すことができるということです。

△ ボルトを回すにはレンチの根元より先端を持つ方が効率的。

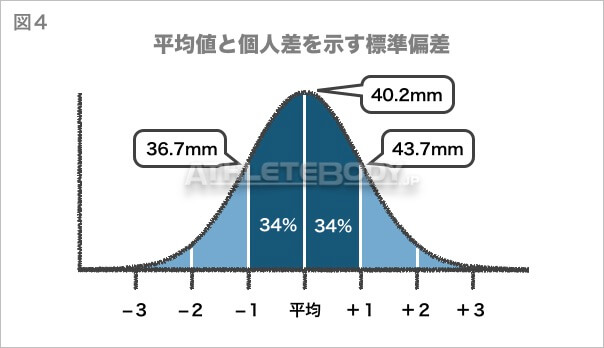

モーメントアームの長さにはかなりの個人差があります。例えば、この研究では、大腿四頭筋のモーメントアームの長さは平均40.2±3.5mmでした。大腿四頭筋が収縮して5000Nの力を生み、モーメントアームが40.2mm場合、210Nmの膝伸展モーメントが生まれるということになります。

△ 標準偏差−1〜+1の間に全体の約68%の人が当てはまる。

モーメントアームが43.7mm(1標準偏差) の人の大腿四頭筋が5000Nの力を出した場合には、膝伸展モーメントは218.5Nmになります。もし、モーメントアームが36.7mm(−1標準偏差)であれば、膝伸展モーメントは183.5Nmにしかなりません。大腿四頭筋の筋力が完全に同じであっても、モーメントアームが平均よりも1標準偏差長い人は、1標準偏差短い人よりも19%大きな膝伸展モーメントを生み出せるという計算になります。つまり、一般的と言える範囲内でも、自身の身体の持つモーメントアームが大きな重量を挙げるのに向いた人とそうでない人がいるということです。

モーメントアームの長さが、一般トレーニーと世界チャンピオンを分けるほどの違いになっているわけではありませんが、過去の研究で、男性の膝伸展筋力の個人差の16〜25%はモーメントアームの違いによると示されています。また、股関節の位置によって股関節の屈曲、伸展、内転、外転のモーメントアームが変化することも示されています。

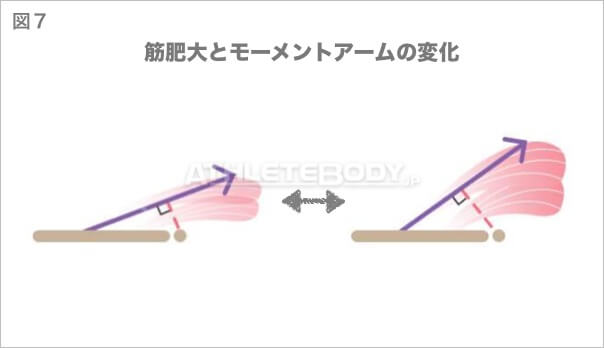

さらに、多くの関節や関節角度において、筋肉が大きくなるにつれてモーメントアームは長くなります。筋肉の付着部の位置は変わりませんが、筋肉が収縮したときに、関節に力が掛かる方向が変わります。モーメントアームの長さは筋肉の中心部で測りますが、筋肉が大きくなると、この中心部は関節の中心から遠くなります。最近の研究がこのことを見事に示しています。(図5〜7)

筋肉の生み出す力が掛かる線に対して直角に、関節の中心まで線を引いたときの距離がモーメントアームの長さになります。

筋肉の大きさは通常「解剖学的断面積」という尺度で測られ、筋肉の生み出せる力の強さと相関関係を示します。

筋肉が大きくなるとモーメントアームの長さが変わり、筋力に影響します。

冒頭にあげた疑問1「筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも大きな重量を挙げられる」について、モーメントアームの個人差で一部説明がつきます。また、疑問2「筋肉が大きく増えなくても挙上重量が大きく伸びる」については、筋肉が大きくなるとモーメントアームが長くなるということで一部説明がつきそうです。(筋肉が増えた分以上に挙上重量が伸びる)

筋活動

普通の状態では、自分の持つ筋力の一部しか使えていないと考える人は多くいます。例えば、家族が自動車の下で動けなくなってしまったというような危機的状況になると、アドレナリンが出て普段は出せない大きな力が出るという考えです。火事場の馬鹿力というやつですね。

残念ながら、これは必ずしも事実ではないようです。

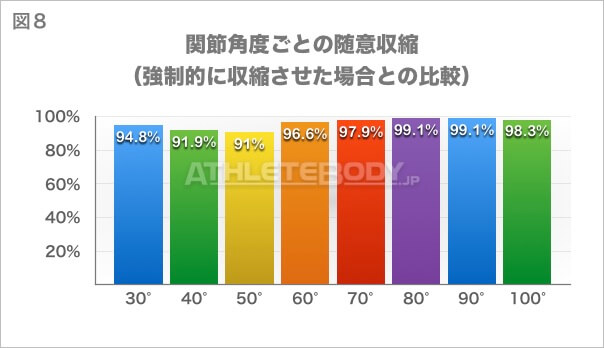

研究施設では、ヒトが自分の持つ筋力の内どれだけを発揮できるかを調べることができます。こういう実験では、まず被験者に自分自身でできる限り大きな力を出してもらいます。そして次に筋肉を電気的に刺激して、その筋肉のすべての筋線維を強制的に収縮させます。

自分自身で筋肉を収縮させた場合、ほぼ絶えず、強制的に収縮させた場合の90%以上の力を出すことができます。トレーニング経験のない人でも、多くの場合は95%以上、100%の力が出せることもときどきあります。あまり伸び代があるとは言えないでしょう。

ただ、これはひとつの筋肉や筋群の話なので、コンパウンド種目ではトレーニング経験を積むにつれて、より多くの筋線維を動員できるようになる可能性が十分考えられます。そこまで研究が進んでいるのか、筋電図以外の方法で研究すること自体が可能なのか、正直分かりません。(筋電図のデータから言えることは限られているので。)

自分自身で筋肉を収縮させる場合と、強制的に収縮させた場合の比較をアイソメトリックのカールやレッグエクステンションで行うのは難しくありません。しかし、バーベルスクワットで最大重量を挙げるような場面で、大腿四頭筋、大臀筋、ハムストリング、内転筋を最大限に収縮させるのは事故の可能性が高く自殺行為のようなものです。少なくとも、個別の筋肉や筋群に関しては、ほとんどの人が自分自身で高いレベルの筋活動を起こすことができるので、さらに筋活動を上げることで挙上重量を伸ばす余地はあまり残っていないでしょう。

筋肉が収縮して出せる力

筋肉の大きさと構造による影響

挙上重量の差について、ここまでに紹介したモーメントアームの個人差と、若干の筋活動の差で説明がつかない部分は、筋肉が力を生む能力で説明がつくはずです。筋肉が力を生む能力には以下のような要因が影響します。

- 筋肉の大きさ(解剖学的断面積)

- 筋肉の構造(筋束長と羽状角)

- 筋活動(ほとんどの人にとって大きな影響はないと考えられる)

- 個々の筋線維の固有筋力(上で紹介したとおりです)

筋肉の解剖学的断面積と力の大きさ、関節モーメントとの相関係数はr=0.7〜0.75程度です。筋肉が収縮して生み出せる力の大きさについて、筋肉の大きさで説明がつくのは50%程度にしかならないということです。

その他の構造的要因(筋束長や羽状角)の相関係数はr=0.3~0.45程度で、これで説明がつくのは10〜20%程度ということになります。ただ、筋肉が大きくなると、筋束長や羽状角も大きくなる傾向があるので、筋束長や羽状角が筋肉の大きさに関係なく生み出せる力の大きさに影響するかはハッキリしないところがあります。(筋束長や羽状角の変化と筋力は弱い逆相関関係があることを示した研究があるので、もし影響があるとしても大きなものではないと考えられます。)

筋肉の大きさと構造以外の影響

筋肉の大きさと構造で、筋肉が生み出せる力の大きさの50〜70%程度に説明がつくとすると、残りの部分は筋肉の大きさとは関係のない要因があるということになります。これを理解するのに「正規化された筋力」という概念が役立ちます。(英語ではNormalised Muscle Forceと呼ばれます。この記事では、以下「NMF」と表記します。)

NMFは、固有筋力によく似た概念です。固有筋力は、個々の筋線維がその断面積に対して出せる相対的な力の大きさを表していました。NMFは個々の筋肉がその断面積に対して出せる相対的な力の大きさを表しています。

多くの研究で、トレーニングによってNMFが伸びることが見られています。(例外もありますが。)個々の筋線維の固有筋力はトレーニングで大きく伸びなかったのとは相容れない結果です。つまり、個々の筋線維が生み出せる力は変わらず、さらに上に書いたように筋活動も大きく変わらなくても、筋肉が出せる力は大きくなるということです。どういうことでしょう?

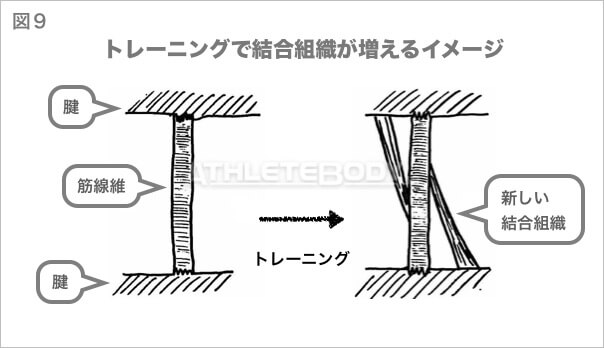

この固有筋力とNMFの間を埋めるのに最も有力なのは、トレーニングによって結合組織と膜たんぱく質が増えることで、筋線維から周囲の結合組織への力の伝達を助けるという説です。この説では、個々の筋線維が収縮したときに生み出される力は同じでも、全体で腱に到達する力が大きくなると考えます。

個々の筋線維は、特別なたんぱく質によって筋膜(筋内膜、筋周膜、筋上膜 etc.)につながっていて、個々の筋線維が収縮したときに生み出される力は、最大80%くらいが周囲の結合組織に伝えられます。そして、この力が腱に伝えられます。筋線維から直接腱に伝えられる力もあるので、筋腱結合部で両方の力が合流するということになります。

筋線維の固有筋力と筋肉のNMFの両方を見た研究で、このことを確認することができます。例えば、この研究では、実験開始時には、NMFは固有筋力よりも約23%高かったのに対して、9週間のトレーニングを行なった後には36%高くなるという結果になりました。個々の筋線維が生み出す力は、結合組織を通じてより効率的に伝達されるので、個々の筋線維よりも筋肉全体での方が、同じ断面積あたりに生み出せる力が大きくなるということです。

図9の画像左側はトレーニング前で、筋線維が腱に1箇所でつながっている様子を表しています。画像右側は、トレーニングへの適応で新しい結合組織が作られ、力の伝達を助けたり、実質的に筋線維の長さを短くする働きをするのではないかという考えを表しています。

結合組織によって力の伝達効率が上がることでNMFが上がるという説は、1980年代からあるものですが、この説を直接的に支持する実験がまだ行われていません。結合組織を通じた力の伝達が起こることは分かっているものの、トレーニングによって変化するのかはハッキリ分かっていないのです。

新しい結合組織ができると、筋線維から腱への力の伝達効率が上がるはずですが、同時に筋線維の有効長が短くなるということになります。そうすると、筋肉の大きさに対する相対的な筋パワーが落ちると考えられます。

この研究では、筋線維レベルでは、固有筋力、最大パワー、短縮速度といったパフォーマンスの指標すべてに変化がありませんでした。しかし、筋肉全体で見ると、NMFは17%伸びており、筋パワーに変化はありませんでした。「筋パワー=力 × 速度」なので、NMFが17%伸びてパワーに変化が無かったのであれば、筋肉全体での短縮速度が17%落ちたはずです。

個々の筋線維のレベルでは変化がなく、筋肉全体で見ると大きさの変化とは別に生み出せる力が大きくなり、短縮速度が遅くなるという結果はすべて、結合組織が増えて力の伝達効率が上がるという説に一致するものです。この説をしっかり検証するには、新たに増えるとされる結合組織や膜たんぱく質に起きる変化を調べる研究が必要になりますが、現時点では「トレーニングをするとNMFが伸びること」を説明するのに最も有力な説でしょう。

ただ、ここまでに紹介したすべての要因と同じように、NMFの値には個人差があり、その変化の仕方にも個人差があります。今回紹介した研究では、NMFの伸び幅は17±11%という値で、このトピックに関するほとんどの文献と一致する結果でした。これは、筋肉の大きさの変化に関係なく、かなりの数の人がNMFで28%以上伸びると期待できる一方、6%以下の伸び幅にとどまる人もいるということになります。また、トレーニング後のNMFは30.3±6.7N/cm2 でした。これは、NMFが平均値よりも1標準偏差上(37N/cm2)であれば、1標準偏差下(23.6N/cm2)の人よりも、筋断面積あたり57%大きな力を出すことができるということになります。

さらに、トレーニングのスタイルもNMFに影響する可能性が考えられます。ウェイトリフターの上腕三頭筋は、ボディビルダーの上腕三頭筋よりもNMFが高いというデータがあります。これは固有筋力のところで話したのと同じように横断研究なので、まちがいなくトレーニングのスタイルが影響すると言い切ることはできませんが、ヒントにはなります。

こうやって筋肉のレベルで見ていくと、この記事の冒頭であげた疑問に対する答えになる要因が見えてきます。疑問1「筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも大きな重量を挙げられる」については、筋肉の付着部の個人差によってモーメントアームが長い人、筋肉の構造が高重量を挙げるのに向いている人、NMFが高い人などが考えられます。

さらに、疑問2「筋肉が大きく増えなくても挙上重量が大きく伸びる」については、まず筋肉が増えるとモーメントアームが長くなる傾向があるということが挙げられます。モーメントアームが長くなると、筋肉の生み出す力を増幅してくれる形になるので挙上重量を伸ばすのに有利です。加えて、トレーニングでNMFが伸び、筋肉の大きさに対して出せる力が大きくなることも効いてきます。

身体の各部の長さ

各関節で必要となるモーメント

ここまでに、筋肉が収縮して生み出せる力の大きさに影響する要因(筋肉の大きさと構造による要因と、そうでない要因)と、筋肉が生み出す力を関節モーメントに転化するところで影響する要因(もともとのモーメントアームの長さや、その変化にある個人差)を見てきました。

こういったどれだけ大きな関節モーメントを生み出せるかに関する要因とは別に、身体の各部の長さもどれだけの重量を挙げられるかに影響します。

スクワットを例に考えましょう。スクワットでバーベルを挙げるための必要な膝と股関節の伸展モーメントは次の式で大まかに求めることができます。

膝伸展モーメント+股関節伸展モーメント=重量×大腿骨の長さ×cos(大腿骨の角度)

言い換えると、スクワットにおいて、ある重量である深さで下半身全体に掛かる負荷は大腿骨の長さで決まるということです。例えば、2人の人を比較して、以下のような条件だった場合を考えてみましょう。

- 筋肉が収縮して生み出せる力がまったく同じ。

- 筋肉の付着部がまったく同じ。

- 1人の大腿骨がもう1人よりも20%長い。

この場合、大腿骨の短い方が20%重い重量を挙げられるはずということになります。

ただ、現実の世界では、そこまで大きな違いにならないことが多いです。まず、一般的に筋肉の付着部は骨の長さによって変わると考えられます。つまり、大腿骨が20%長くなれば、モーメントアームも20%程度長くなり、結果的に大きな違いにならないのではないかということです。実際にそうなるのかはハッキリ分かりません。下腿指数の大きい(大腿骨に対してスネが長い)パワーリフターは、下腿指数の小さいパワーリフターよりもスクワットとトータルの挙上重量が大きい傾向があります。ただ、少なくとも、実際のパフォーマンスへの影響は、大腿骨の長さだけを見たときに考えられるほどは大きくならないとは言えます。

身体の各部の長さについてまとめると、ここまでに見てきた他の要因とは別に、パフォーマンスに大きな影響を与えうると言えます。しかし、一般的に身体の各部の長さに合わせてモーメントアームも長くなると考えられるので、現実的にどれだけ大きな影響があるかハッキリは言えません。

例えば、2人の人を比べて、以下のような条件だった場合を考えて見ましょう。

- モーメントアームは同じ。

- 1人は筋量は少ないものの身体の各部の長さが大きな重量を挙げるのに有利な体型。

- もう1人は筋量は多いものの身体の各部の長さが高重量を挙げるのに不利な体型。

こういう場合には、疑問1「筋肉の少ない人が筋肉の多い人よりも大きな重量を挙げられる」ということになる可能性は十分にあります。(スクワットでは大腿骨が短いことが有利になり、ベンチプレスでは腕が短いことが有利になります。)

ただ、身体の各部の長さはトレーニングをしても変わらないので、疑問2「筋肉が大きく増えなくても挙上重量が大きく伸びる」については、あまり影響しないと言えるでしょう。

スキルの向上

挙上スキルの向上が重量を伸ばすのにどれだけの影響を及ぼすかを定量化するのは難しいのですが、トレーニングの特異性に関する研究が、影響の大きさを考えるヒントになります。

ここで筋力の向上に影響する要因は、以下のようなものが挙げられます。

- 筋収縮の様式(コンセントリック、エキセントリック、アイソメトリック)

- 動作速度

- 可動域の使い方

- 外的負荷のタイプ(負荷の大きさが一定か変化するか)

- どの程度の安定性があるか

筋収縮の様式と可動域の使い方については、筋肉の構造的な変化を伴いますが、これらの要因の違いのほとんどは、神経系が動きに合わせてうまく力を出せるように適応していくということから来ていると考えられます。

特異性の原則を表す好例として、この研究がよく紹介されます。この研究では、片脚ずつ行うレッグエクステンションで、高重量(1RMの80%)と低重量(1RMの30%)を使った場合の効果を比較しました。

- 条件1:1RMの30%の重量で限界まで3セット

- 条件2:1RMの80%の重量で限界まで1セット

- 条件3:1RMの80%の重量で限界まで3セット

この研究の結果は、次のように紹介されることがよくあります。

80%の重量を用いた場合(条件2と3)の方が、30%の重量を用いた場合(条件1)よりも1RMの挙上重量が大きく伸びました。このことから、挙上重量を伸ばすには高重量の方が効果が高い傾向があると言えます。また、30%の重量を用いた場合の方が、30%の重量での反復回数が大きく伸びたことから、低重量では筋持久力を伸ばすには効果が高い傾向があるという、なんとも面白みのない結論につなげられます。

ただ、この研究には一般的にあまり紹介されないこともあります。

最大随意アイソメトリック収縮での筋力、最大パワー発揮、力の立ち上がり率は、すべての条件で等しく伸びました。1RMで筋力テストが行われたときには、80%の重量を使った条件の方が良い結果になったのは、80%の重量でエキセントリックとコンセントリックの運動を可動域全体を使って行う方が、同じ運動を30%の重量で行うよりも1RMテストに近かったからでしょう。

アイソメトリック収縮で最大限に出せる力の大きさや、最大限に出せるパワーの大きさのテストに関しては、この研究では特異的なトレーニングが行われませんでした。重量が30%か80%かは大きな影響が見られなかったのですが、これはこの研究で行われたトレーニングの条件は、どれもアイソメトリック収縮での筋力テストや、最大パワー発揮のテストに近くなかったからだと考えられます。

火事場の馬鹿力の部分で話したように、最大アイソメトリック収縮では、自分が持てる力をほぼ最大限に出すことができるので、本当に最大限に発揮できる力の大きさを測ることができます。それにはトレーニングの条件によって違いがなかったにもかかわらず、1RMの挙上重量に関しては、80%の条件の方が大きく伸びる結果になりました。つまり、片脚ずつのレッグエクステンションのようなシンプルな動きであっても、挙上スキルの向上による効果が研究結果に表れているのだと考えられます。

スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、クリーンアンドジャーク、スナッチなどのような複雑な動きでは、挙上スキルの向上による影響はもっと大きくなると考えられます。例えば、私個人について言えば、トレーニングを始めたときと比較して、スクワットの挙上重量は約5倍になりました。しかし、ベンチプレスの補助種目として、ずっとやり続けているダンベルトライセップエクステンションの重量は2倍程度にしか増えていません。

挙上スキルの向上による影響は、この記事の疑問点の答えのヒントになります。挙上スキルが向上することで、挙上重量が伸びるのであれば、トレーニングを長く続ける内に、筋肉が増える量以上に挙上重量が伸びる理由のひとつとして考えられるでしょう。また、トレーニングでの身体の使い方をうまく身に付けられるかには、まちがいなく個人差があります。筋量が少なくても挙上スキルの高い人は、筋量が多くても挙上スキルの低い人よりも大きな重量を挙げられるということは十分考えられます。

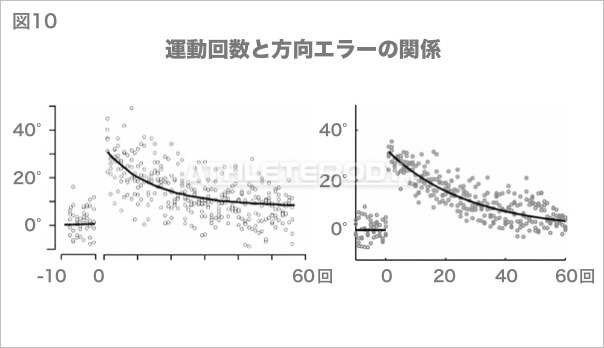

運動学習に関する研究では、こういうデータがよく出てきます。練習をするとエラーの度合いは短期間で小さくなっていきます。しかし、たくさん練習経験のある人が、練習経験の少ない人よりも、たくさんエラーをしたり、大きなエラーをしたりすることもあります。運動スキルは練習によって向上するものの、どのくらい練習で向上できるかには個人差があると言えるでしょう。

筋力の伸び方と筋量の伸び方の関係

筋量以外の要因による影響

ここまで読んでくれた人には、どれだけの重量を挙げられるかには、筋量以外にも非常に多くの要因が影響してくることが分かると思います。

筋肉の断面積の大きさで、挙上重量の個人差の50%程度に説明がつきます。しかし、その他にも、筋線維の固有筋力、モーメントアーム、筋肉の構造、NMF、挙上スキルの向上といった要因が絡んできます。トレーニングをすることでNMFは伸びますし、モーメントアームは長くなる傾向があります。さらに、挙上スキルが向上することでも挙上重量は伸びます。これは特に動きが複雑なトレーニング種目に言えることですが、片脚でのレッグエクステンションのようにシンプルな動きでも当てはまることです。こういったことを考えると、トレーニングを続けていく内に、筋量が増える以上に挙上重量が伸びていくということに納得がいきます。

また、トレーニングをしたときに、こういった要因がどういう反応を示すかにも個人差があります。特にNMFと挙上スキルの向上には個人差が大きく影響します。さらに、モーメントアームにも個人差があり、筋肉が出せる力の大きさとは別に挙上重量に影響してきます。こう考えると、自分より筋量の多い人よりも大きな重量を挙げられる人がいることは不思議ではないでしょう。

筋量による影響(トレーニング経験のない場合)

挙上重量に影響するのは筋量だけでないことは分かりましたが、筋量が増えると、どれだけ挙上重量に影響するのでしょうか?

意外なことに、この関係について調べた研究というのは多くはありません。

まず、最近のこの研究では、いろんなタイプの被験者(19〜78歳の男女)を集めて5〜6ヶ月間トレーニングを行いました。しかし、大腿四頭筋の大きさの変化とレッグプレスの挙上重量の変化には、実質的になんの関連性も見られませんでした。相関係数はr=0.157で、これは挙上重量の伸びの内、筋肉が増えたことで説明が付くのはたった2.5%程度だったということです。

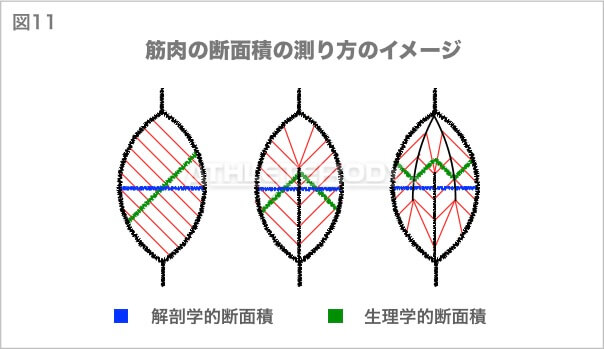

この研究では、18〜38歳の男性を対象に9週間かけて行われました。そして、筋量の伸びと筋力の伸びの関係は、それぞれの測定方法によって変わってくることが見られました。

△ 「解剖学的断面積」は、筋肉の一番厚みがある部分の断面積。

「生理学的断面積」は、筋線維に対して直角になる断面の面積。

まず、筋肉の収縮によって生み出される力の大きさと生理学的断面積の相関係数はr=0.14でした。また、最大膝伸展トルクと大腿四頭筋の体積の相関係数はr=0.15でした。両方ともとても弱い相関関係で、筋力の変化の内、筋量で説明が付くのはほんの2%程度ということになります。

しかし、最大膝伸展トルクと解剖学的断面積の相関係数はr=0.48でした。これは、筋力の伸びの23%が筋量の伸びで説明が付くということです。さらに、筋力の伸びと最も強い相関関係が見られたのはNMFで、相関係数はr=0.79でした。これは、NMFの伸びで、筋力の伸びの62.4%に説明が付くということになります。

同じ研究者が行なった別の研究では、トレーニング経験のない被験者が、肘の屈筋群のトレーニング(要はカール)を、まず3週間行いました。この3週間はトレーニング初期の神経系の適応を促すことを目的としていました。その後6週間、トレーニングを休む期間を作りました。この6週間の休みは、はじめの3週間でいくらかでも筋肉が増えたのを落として、開始当初の筋量レベルに戻すことが目的でした。その後、さらに12週間かけて肘の屈筋群のトレーニングを行いました。

この12週間での筋肉の体積と筋力の伸び幅に相関関係が見られました。最大随意アイソメトリック収縮での力発揮は相関係数がr=0.527で、二頭筋カールの1RMは相関関係がr=0.482になりました。これは、はじめの3週間での神経系の適応を考慮すると、筋肉の体積の変化で筋力の変化の23〜27%に説明が付くということになります。

筋量による影響(トレーニング経験のある場合)

トレーニング経験のあるトレーニーを対象にした研究は、これまでに2つ行われています。

この研究では、少なくとも6ヶ月のトレーニング経験があり、ベンチプレスで少なくとも自体重分を挙げられる人を対象に行われました。

12週間の研究期間のあと、除脂肪体重の増え幅と、スクワットとベンチプレスの挙上重量の伸び幅には、それぞれr=0.59とr=0.68という相関関係が見られました。除脂肪体重は、筋グリコーゲンと体内水分量に大きな変化がなければ、筋量の代わりとして有効な測定値です。さらに、スクワット、ベンチプレス、除脂肪体重の変化の間での多相関の相関係数はさらに大きくなりました。(r=0.81, r2=0.65)この数字は、スクワットの挙上重量の伸びの35%、ベンチプレスの挙上重量の伸びの46%、両方を合わせた場合には挙上重量の伸びの65%が除脂肪体重の変化によって説明がつくということで、このレベルのトレーニーになると、挙上重量を伸ばすのに除脂肪体重の変化が最も重要な要因になることを示唆しています。

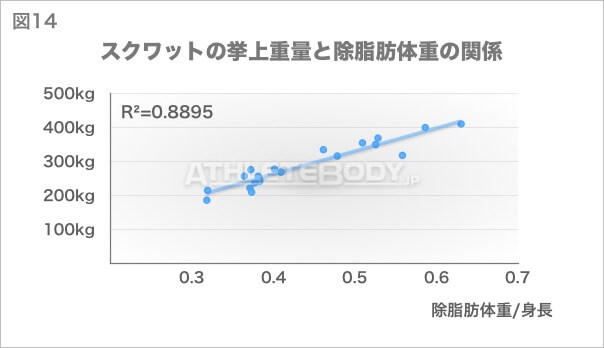

もうひとつの研究では、2年間での除脂肪体重の伸び(除脂肪量指数)と、スクワットの挙上重量の伸びの間に強い相関関係が見られました。(r=0.692〜0.880)しかし、除脂肪体重の伸びとベンチプレスの挙上重量の伸びとの間の相関関係は弱いものでした。(r=0.224〜0.314)スクワットの挙上重量の伸びの48〜77%が除脂肪体重の伸びで説明が付いたのに対して、ベンチプレスについては、除脂肪体重の伸びで説明が付いたのは、6〜10%にしかすぎませんでした。

除脂肪体重とスクワットの伸びの間には強い相関関係があったのに、ベンチプレスではそれが見られなかったのは、スクワットではベンチプレスよりもずっと大くの筋肉が動員されることが影響しているのかもしれません。しかし、先に紹介した研究では、ベンチプレスの方がスクワットよりも除脂肪体重との間にやや強い相関関係が見られていたので、ここについては食い違う結果が出ているということになります。

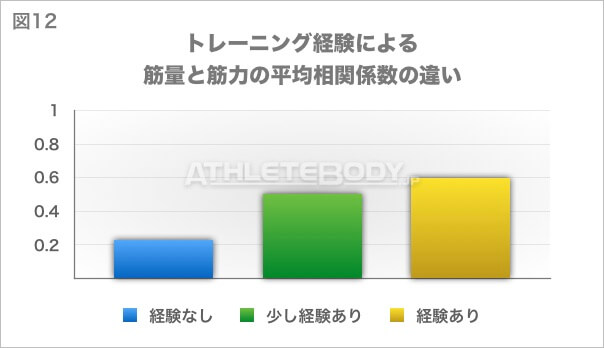

筋量による影響はトレーニング経験によって変わる

ここまでの研究を組み合わせると、全体での傾向がハッキリと見えてきます。トレーニング経験のない人では、筋量と挙上重量の関連性はとても弱いのに対して、トレーニング経験が増えるにつれて、関連性が強まっていきます。たった3週間の慣らし期間を入れるだけで、相関関係はr=0.5まで強まりました。さらに、トレーニング経験者を対象にした場合には、筋量と挙上重量の相関関係はさらに強まりました。

トレーニング経験を積むごとに、筋力と筋量の関連性は強くなっていくと考えていいでしょう。トレーニングを始めて間もない段階では、筋力は筋量よりもずっと速く伸びていきます。実際に、トレーニング開始から4〜6週間程度はまったく筋量の変化が見られない研究が多くあるのに対して、筋力はトレーニング初日から伸びが見られます。早い段階から筋肥大が見られる研究もないわけではありませんが、実際には筋肥大ではなく筋肉の膨張や炎症だった可能性もあります。

トレーニングを始めて早い段階から筋力の伸びが見られる理由として、運動スキルとNMFの向上が考えられます。運動スキルは、はじめの数回のトレーニングで大きく向上しますし、NMFに関しては、早い段階でのNMFの向上で筋力の伸びの60〜65%に説明が付くという研究を先に紹介したとおりです。

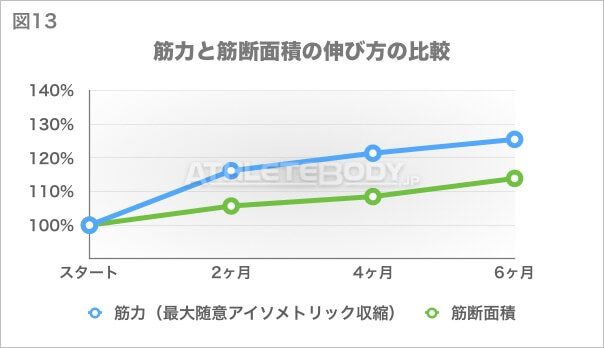

このことは、この研究にキレイに現れています。

2ヶ月のトレーニングで、筋量の伸びは5%程度だったのに対して、最大随意アイソメトリック収縮での筋力が15%程度伸びています。最大随意アイソメトリック収縮では、トレーニング経験のない人でも自分の持つ筋力のほとんどを発揮できることを先に紹介しました。つまり、ここでは挙上スキルの向上が大きく影響していないということです。そこで、筋力の伸びはNMFの伸びから来ていると考えられます。しかし、2ヶ月を過ぎたところからは、筋力と筋量はともに1ヶ月あたり5%程度と同じくらいの伸び率を示しています。ざっとまとめると以下のようになります。

- NMFの伸びの大部分は、トレーニング開始から2ヶ月程度の間に起こるということのようです。

- トレーニングを始めて間もない頃の筋力の伸びは、NMFの影響が最も大きいということです。

- NMFの伸び方には、大きな個人差(17±11%)があるので、筋力の変化にも同じくらいの個人差が出てくると考えられます。

- 動きの複雑なトレーニング種目では挙上スキル向上の影響が加わるので、筋量以外の部分での筋力の伸び方には、さらに大きな個人差が出ると考えられます。

これを踏まえると、トレーニングを始めて間もない時期に、筋量が増えなくとも挙上重量が伸びていくことはもう驚きではないでしょう。また、トレーニングを始めてNMFや挙上スキルが伸びる時期を過ぎると、筋力と筋量の相関関係は強くなっていくと考えるのが理にかなっているでしょう。NMFと挙上スキルの影響が小さくなるにつれて、筋量の伸びが筋力の伸びにつながっていくと考えられます。

筋量による影響(トップリフターの場合)

現時点で、筋力と筋量の関係を見るのに最も適したデータは、トップレベルのパワーリフターとウェイトリフターを対象にした研究になります。

一般人を対象にした研究では、NMF、モーメントアーム、運動スキル向上などの要因にある個人差がついてまわることになります。トップレベルのリフターもすべて同じというわけではないので、こういう筋力に影響する要因に個人差は出てきます。しかし、トップレベルのリフターはこういう要因に関して総じて高いレベルにあり、一般人よりも個人差が大幅に小さくなると考えられます。

トップレベルのパワーリフターとウェイトリフターを対象にすると、筋量以外に筋力に影響を与える要因に恵まれた人が多く個人差が小さくなるので、現実の世界での筋力と筋量の関係に焦点を絞るのに最適なデータが得られます。

パワーリフターを対象にしたこの研究では、パワーリフティング3種目の挙上重量と主導筋の厚みの相関関係が概ねr=0.8〜0.95となりました。(例:スクワットの挙上重量と大腿四頭筋の厚み、ベンチプレスの挙上重量と上腕三頭筋の厚み)さらに、各種目の挙上重量と除脂肪体重(もしくは除脂肪体重/身長)の相関関係はr=0.86〜0.95となりました。これは、各種目の挙上重量の個人差は、主導筋の厚みで65〜90%程度説明が付き、除脂肪体重で75〜90%説明が付くということになります。

若いウェイトリフターを対象にした研究では、スクワット、フロントスクワット、スナッチ、クリーンアンドジャークの挙上重量と除脂肪体重の相関関係は、r=0.836〜0.897となりました。各種目の挙上重量の個人差の70〜80%が除脂肪体重によって説明が付くということです。

このように筋量以外の要因の個人差が最も少ないと考えられるトップレベルのリフターを対象にすると、除脂肪体重が挙上重量に非常に強く影響しているのが分かります。

トップリフターと相対成長スケーリング

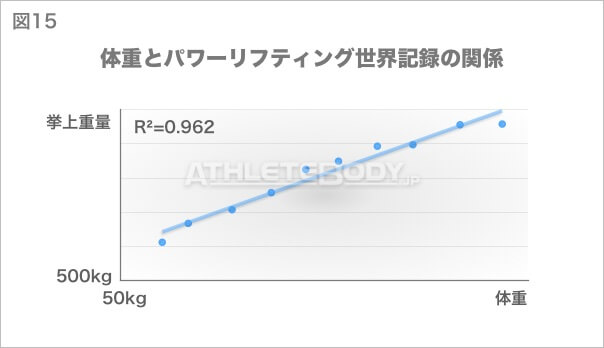

詳しくはこの記事(日本語)で紹介していますが、トップレベルのパワーリフターの挙上成績を正規化するのに、2/3乗相対成長スケーリングが非常に効果的です。相対成長スケーリングは「筋断面積から挙上重量を予測することができる」という考えに基づいています。そして、それが現実のリフターの挙上成績に当てはまるというのは重要です。

断面積は平方数で、体重は立方数なので(ここでは密度に大きな変化がないと考えます。)、2/3というスケーリング指数を用います。これは、例えば、身体の各部の長さ(縦、横、高さ)が2倍になったら、筋断面積は4倍になり、それに伴って筋力も4倍になり、体重は8倍になるはずだということです。

1956年に行われた研究では、ウェイトリフティングの世界記録と選手の体重を両対数グラフにしたところ、データがほぼ完全に1本の直線上に並び、この趨勢線の傾きは0.6748となりました。理論上想定される0.667の傾きとほぼ完全に一致します。さらに、現在のパワーリフティングの世界記録(ノーギア、ニーラップあり、薬物検査なしの条件)で試してみると、趨勢線の傾きは0.677になりました。これは、挙上重量の違いの96%が体格の違いで説明が付くということです。

2/3乗相対成長スケーリングが挙上成績を正規化したり、予測したりするのにこれだけ効果的な理由は、次のどれかになるでしょう。

- この理論上考えられるように、トップレベルのリフターでは、筋量が挙上重量に非常に強く影響している。

- このスケーリングを用いると体重と挙上重量の間にほぼ完璧な関連性が見られる。その関係は、体格が大きくなるのに合わせて増える体重と、筋断面積の伸び幅から想定される体重と挙上重量との関係に噛み合うにもかかわらず、この関係を支配している未知なる要因が別に存在する。オッカムの剃刀なんてクソくらえ。

- トップリフターの体重と挙上重量の間に関連性が見られたのは完全な偶然で、表面的に関連性があるかのように見えているだけである。(パワーリフターでは挙上重量の違いの96%に説明が付くことを考えると、可能性は小さいと言えます。)

ちなみに、現在のウェイトリフティングの世界記録を調べて両対数グラフにしたところ、趨勢線の傾きは0.55になりました。この理論上想定される0.667の傾きとは随分ちがいます。これは、現在のウェイトリフティングの競技特性から来ている可能性が考えられます。先に紹介したウェイトリフエィングの研究は1956年に行われました。当時のウェイトリフティングは「プレス」が競技種目のひとつで、大きな力発揮が重要でした。力発揮が重要になるというのは、パワーリフティングにも同じことが言えます。対して、現在のウェイトリフティングは以前よりも大きなパワー発揮の重要性が増しています。

「筋断面積から筋力を予測できる」という前提に立つ2/3乗相対成長スケーリングでは、体格と筋力(力発揮)との関係を説明することはできるものの、体格とパワー発揮の関係には違いがあったり、関連性が弱かったりして、これを説明するには、ちがったスケーリング指数が必要になるのかもしれません。例えば、筋肥大によってモーメントアームが長くなると、力発揮には有利になるものの、パワー発揮には不利に働くというようなことを考えると、その可能性は十分に考えられます。

ここまでにカバーできていないこと

この記事でここまでに紹介した内容について、注意が必要なことがあります。

トレーニングのスタイルによる影響

ここまでに紹介した研究では、非常によく似た内容のトレーニングが行われています。筋肥大と筋力の伸びを調べた研究では、1RMに対して同じ割合の重量が使われていました。また、パワーリフターとウェイトリフターを対象にした研究では、ほとんどの選手が高重量でのトレーニングをたくさん行なっていて、そういう意味ではトレーニングのスタイルに大きな違いはなかったと考えられます。

しかし、トレーニングのスタイルによる影響は無視できません。筋肥大に関して言えば、全体でのトレーニング量が概ね同じで、各セットであまりに余裕を残し過ぎていなければ、高重量、中重量、低重量と幅広い重量設定で同程度の筋肥大が得られます。しかし、筋力を伸ばすことに関しては、大多数の研究で高重量を用いた方が低重量よりも効果が高いことが確認されています。

低重量でのトレーニングを中心に行っている人を対象にすると、筋量と筋力の関連性は弱くなると考えて間違いないでしょう。言い換えると、パワーリフティングやウェイトリフティングに特化したトレーニングを行なっている人は、ボディビルに特化したトレーニングを行なっている人よりも筋量が少なくても、1RMのような高重量での挙上スキルが高かったりすることで、大きな重量を挙げられるという説明にもなります。加えて、高重量のトレーニングでNMFが伸びているという可能性も考えられます。

大人数の適応の平均値と自分の実際の適応

これまで研究されているのは、多くの人の筋量と筋力の伸びの関係についてですが、各個人の筋量と筋力の伸びの関係はさらに強くなると考えられます。

例えば、以下のような条件の2人の人を比べたとします。

- 1人は大きな重量を挙げるのに有利なモーメントアームとNMFを持ち、もう1人は不利なモーメントアームとNMFを持つ。

- 2人ともトレーニング経験は同程度で、すでに挙上スキルやNMFの向上によって挙上重量が大きく伸びない段階にいる。

- 2人が同じトレーニングプログラムで同じだけ筋量が増えたとする。

この場合、モーメントアームやNMFに恵まれた人の方が挙上重量の伸び幅が大きくなるはずです。

研究は、複数の被験者を対象に行われます。例えば、モーメントアームやNMFといった条件についてさまざまな特徴を持つ人が30人集まったとして、その人たちを対象にして筋量と筋力の相関関係を調べると、30人の個人差が影響するので、関連性が最大限に強く表れることはなくなります。

しかし、各個人について考える場合、例えば、自分の筋肉が5%大きくなり、挙上重量が10%伸びたとします。同じトレーニングプログラムで、さらに筋肉が5%増えると、挙上重量もさらに10%伸びる可能性が高いです。自分自身の筋量と筋力の関係には、他の人との個人差が影響しないので、多くの被験者を対象とする研究で見られる関連性よりも強い関連があるはずです。

筋量と筋力の関係の全体像

筋量はまちがいなく筋力に影響を及ぼします。しかし、筋量が筋力を決める唯一の要因ではなく、筋肥大が筋力を伸ばす唯一の方法でもありません。モーメントアームやNMFのように直接的に筋力に影響する要因には、非常に大きな個人差があります。さらに、トレーニングを行った場合、筋肥大とは別に、NMFの伸び方や各トレーニング種目の挙上スキルの伸び方などにも個人差があります。

トレーニングを続けると、筋量が伸びる以上に筋力は伸びていきます。これは、筋量以外にも筋力の向上につながる要因があるからです。挙上スキルやNMFの伸びは短期間で起きるので、筋力への影響はトレーニングを続けるにつれて小さくなっていきます。そして、トレーニング経験を積むにつれて、筋肥大の筋力の伸びへの貢献度は大きくなっていきます。

全体のトレーニング量が変わらなければ、幅広い重量設定で同程度の筋肥大が起こりますが、筋力は非常に特異的なものなので、高重量を使った方が低重量を使ったトレーニングよりも筋力を伸ばすには効果的なはずです。

これを踏まえると、ボディビルのようなスタイルのトレーニングでは、筋力も上がるでしょうが、おそらくそれ以上に筋力を伸ばすポテンシャルが上がります。いまの自分よりも筋量が増えると、いまの自分よりも大きな重量を挙げるポテンシャルができます。他の人との比較になると、いまの時点で自分よりも筋量の多い人よりも大きな重量を挙げられるかもしれませんし、自分よりも筋量の少ない人の方が大きな重量を挙げることもあるかもしれません。

長いスパンで見たときに、自分のトレーニングの目的が大きな重量を挙げることであれば、できる限り筋量を伸ばすことを重視するべきです。

- オリジナル記事

- 翻訳・編集:八百 健吾